Vor der Ostseeküste von Litauen erstreckt sich die Kurische Nehrung, ein einzigartiger, über 98 km langgezogener und schmaler Dünenstreifen. Dieser gehört teils zu Litauen, teils zum Kaliningrader Gebiet, das an dieser Stelle den Teil Russlands bildet, der vollständig von Polen und Litauen umgeben ist. Dort, dicht an der Grenze zum russischen Teil der Kurischen Nehrung, liegt die Parnidis-Düne. Sie ist die zweithöchste Wanderdüne Europas und oben auf ihr findet sich eine bemerkenswerte Sonnenuhr. Sie ist einem hölzernen Runenkalender nachempfunden, der im Litauischen Nationalmuseum ausgestellt ist und der den skandinavischen Funden gleicht. Hier der Bericht unseres Besuchs dieser „Runen-Sonnenuhr“.

Wo befindet sich diese Sonnenuhr?

Die Parnidis-Düne befindet sich etwas südlich vom Ort Nida (Nidden), den sie im Laufe ihrer ewigen Wanderung mehrmals unter sich begrub. Der Ort wurde jedoch immer wieder neu aufgebaut, hat eine politisch bewegte Geschichte und ist heute Anziehungspunkt für Touristen. Als solche waren wir im Frühjahr 2022 auch dort.

Um die Sonnenuhr zu erreichen, ließen wir das Auto auf einem Parkplatz, der zu anderen Jahreszeiten sehr voll sein soll – wie die Gegend im Sommer sowieso. Aber bei unserem Besuch war es sonnig-kalt, nur ganz zart frühlingshaft, ohne Souvenirstände und überhaupt nicht überlaufen. Wir folgten vom Parkplatz aus dem Weg die Düne hoch und hatten dabei einen weiten Blick nach Süden.

(Das Anklicken öffnet Fotos im neuen Tab, aber leider ist das auf Mobilgeräten etwas knifflig.)

Dort irgendwo in dieser wunderbaren Dünenlandschaft verläuft die Grenze zu Russland. (Bei einer Wanderung weiter südlich gilt natürlich, dass die Vorgaben zum Schutz der Dünen beachtet werden und dass es nicht egal ist, dass „irgendwo“ Russland beginnt. Also auf den Wegen bleiben und Schilder lesen!) Da uns dort zeitweise russische Mobilnetze begrüßten, hatten wir unsere Händis vorsorglich zur Vermeidung von hohen Roamingkosten abgeschaltet. Zur Orientierung waren sie nicht nötig, denn der 13,8 m hohe Zeiger der Sonnenuhr ist weithin zu sehen.

Die Sonnenuhr

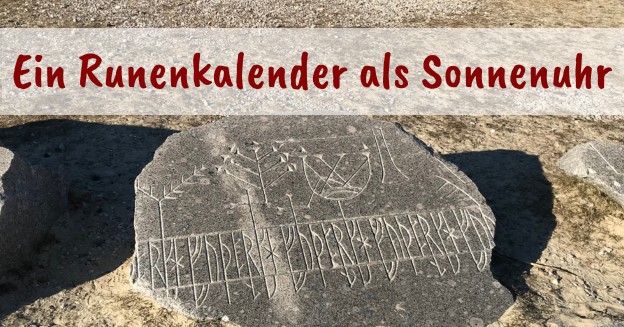

Oben angekommen war die Anlage der Sonnenuhr direkt neben einer Aussichtsplattform gut zu erkennen: In der Mitte der halbkreis- bzw. bogenförmig gesetzten Steine ragt als Sonnenschattenwerfer ein Obelisk empor. Er ist mit Runen und anderen Zeichen versehen. Solche sind tatsächlich auf auf den hölzernen Runenkalendern oder Kalenderstäben Skandinaviens zu finden.

Der Schatten des hohen Zeigers fällt über die Reihen und Stufen der Bögen um die Säule herum. Diese sind unterschiedlich lang: Der längste Kreisbogen gehört zum Juli, der kürzeste zum Dezember. Durch die Position der Schattenspitze lassen sich neben der Uhrzeit auch der jeweilige Tag, also das Datum ablesen. Die angezeigte Sonnenzeit ist etwas abweichend von der üblichen Uhrzeit und die Anpassung der Sommerzeit lässt sich an so einer Sonnenuhr leider nicht einstellen. (Litauen und die anderen Baltenstatten befindet sich übrigens wie Finnland, Griechenland und die Ukraine in einer um eine Stunde anderen Zeitzone als Deutschland, Polen oder Schweden.)

Der Runenkalender

Der mit Runen versehene Obelisk in der Mitte der Sonnenuhr hat ein paar Macken. Diese sind nicht auf Vandalismus zurückzuführen, sondern auf einen Sturmschaden: Vier Jahre nach ihrer Errichtung im Jahr 1995 brach durch den Orkan Anatol 1999 der obere Teil ab und zerschmetterte auf dem Granitpflaster. Durch Spenden wurde er von 2010 bis 2011 wieder aufgebaut.

Wie ist so ein Runenkalender zu lesen?

Auf den Fotos ist leider nicht so gut zu sehen, dass sich bis hoch oben entlang der Säule wie bei den Runenkalendern aus Holz verschiedenen Zeichen befinden. Diese sind in drei parallelen Reihen angeordnet. Die in der äußeren rechten und in der mittleren Reihe sind einfach zu erkennen: Es sind Runen, und zwar Langzweigrunen des Jüngeren Futharks.

Nach einem bestimmten System, über 19 Jahre jährlich wechselnd, wird eine der Runen der rechten Außenreihe dem Neumond zugeordnet. (Hier werden anscheinend nur vier Runen verwendet. Eigentlich müssten da neunzehn verschiedene Runen stehen, wofür bei vielen Kalendern zu den 16 Runen des Futharks noch drei „moderne Kalenderrunen“ hinzugefügt wurden. Somit ist das Jahr in Mondphasen unterteilt.

In der mittleren Reihe stehen sieben Runen in sich wiederholender Folge. Jede symbolisiert einen Wochentag, wobei durch die mondgetaktete Außenreihe von Jahr zu Jahr klar ist, welche Runen welchen Wochentag jeweils markiert.

In der hier linken Reihe sind bildliche Symbole zu sehen, die im bäuerlichen Jahresverlauf wichtige Daten und Feiertage markieren. Durch die Ausrichtung dieser Kalender nach der Mondphase waren so auch die beweglichen Feiertage zu bestimmen.

Wie alt ist die Tradition dieser Runenkalender?

Die zahlreich überlieferten Runenkalender hatten nichts mehr mit wikingerzeitlichem Heidentum zu tun, sondern wurden vom späten 13. Jahrhundert bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts hauptsächlich als immerwährende „Bauernkalender“ verwendet. Auf ihnen sind viele christliche Heiligenfeste mit den Attributen des jeweils zuständigen Heiligen gekennzeichnet, da diese das christliche Leben takteten. Es sind außerdem Termine für Aussaat und Ernte, Sonnenwenden und andere Feiertage notiert. Auch der berühmte „Handschuhtag“ soll sich auf einem Runenkalender vermerkt finden. Noch bildlicher sind die Primstavs, die gar keine Runen mehr verwenden.

Es ist anzunehmen, dass vielleicht schon vor der Einführung christlicher Feiertage in Skandinavien eine Form von Kalendergebrauch bekannt war. Diese Runenkalender zeigen jedoch einmal mehr, dass Runen oft ganz praktisch und unmagisch verwendet wurden – wenn davon abgesehen wird, dass Schreiben doch irgendwie Zauberei ist.

Für die bäuerliche Bevölkerung ohne Schulbildung machte der Gebrauch dieser Kalenderform Sinn, denn es werden zur Verwendung nicht so viele verschiedene Schrift-Zeichen wie für das Alphabet benötigt. Ältere Kalender als der schwedische Fund aus dem 13. Jahrhundert sind nicht bekannt. Es ist auch nicht bekannt, ob die in Litauen gefundenen Runenkalender zusammen mit anderen skandinavischen Dingen ins Baltikum kamen oder ob auch dort die Verwendung von Runen üblich war. Die vielen Funde in Skandinavien belegen den Gebrauch von Runenkalendern bis in die frühe Neuzeit.

Weitere Skulpturen der Anlage

Die ganze Anlage ist sehr komplex, denn überall lassen sich bei näherem Hinschauen noch irgendwelche Zeichen entdecken. Jede Stufe, die für die Datumsanzeige der Sonnenuhr dient, trägt ebenfalls Zeichen und nicht etwa die von uns verwendeten arabischen Zahlen zur erläuternden Übersetzung. (In Litauen wird das Datum übrigens etwas anders als in Deutschland geschrieben – Achtung bei der Hotelbuchung! 😀 Das ist jedoch ein spannendes Themas für sich.)

Da die Sonnenuhr ja ebenfalls als Kalender angelegt ist, finden sich in der Anlage vier Skulpturen, die die Position der Sonnenstrahlen zu den zwei Sonnenwenden und den beiden Äquinoktien anzeigen. In deren Gestaltung wird der moderne Charakter der gesamten Anlage als gemeinsames Kunstwerk von Ričardas Krištopavičius (Architekt), Klaudijus Pūdymas (Bildhauer) und Libertas Klimka (Ethnokosmologe) sehr deutlich, da hierbei fröhlich Runen und andere Symbole, Heidnisches, Christentum, alte Bräuche und neue Ideen zusammengewürfelt werden.

Schlange, Sonne, Othala

Im Nord-West-Bereich der Anlage befindet sich ein liegendes, kantiges S, das für die Wintersonnenwende steht. Diese Form taucht in der Symbolik Litauens häufig auf, als geometrisches Ornament in Webbändern, auf Schmuckstücken oder Haushaltsgegenständen. Es wird als Darstellung der Ringelnatter Žaltys oder einer alten Schlangengottheit gesehen.

Die Sommersonnenwende wird passend mit einer Sonnendarstellung markiert, die von einem mit vielen Zeichen versehenem Dreieck oder A gehalten wird.

Für die Tag-und-Nacht-Gleichen wird wiederum eine Rune verwendet, nämlich Othala. Diese findet sich allerdings einmal normal und einmal kopfüber – und passt gar nicht zu den hier sonst verwendeten Runen der Jüngeren Runenreihe. Sie gehört zur Älteren Runenreihe, dem 24er-Futhark, das zeitlich weder mit den Wikingern noch mit den Runenkalender-Funden in Litauen irgendetwas zu tun hat.

Tag des Apostels Matthäus“

Spuren des Orkanschadens

Die vom Orkan 1999 abgebrochenen Trümmer des alten Sonnenzeigers / Runenkalenders wurden in der Anlage belassen und verbaut. Das haben wir erst später nachvollziehen können. Vor Ort wunderten wir uns, auf welche Ereignisse im Sonnenjahr denn diese mit Runen und Zeichen versehenen Objekte im südlichen Bereich der Sonnenuhr hinweisen würden.

Unser Eindruck von diesem Platz

Uns hat das Besichtigen dieser Anlage inmitten der großartigen Landschaft Spaß gemacht, obwohl wir vor Ort nicht alles verstanden haben. Die Inschriften hatten wir fotografiert und später übersetzt. Im Netz fanden wir eine ausführliche, alle Zeichen erklärende Broschüre von Limbertas Klimka, einem der Erschaffer, aber leider nur als Grafik auf Litauisch.

Die Künstler haben unter Verwendung verschiedener Traditionen einen besonderen Platz geschaffen. Ob so viel „erdrückender“ Stein dort oben auf dieser besonderen Düne von allen geliebt wird, ist fraglich. Damit der Dünensand nicht wieder Gebäude begräbt oder irgendwann das Haff zuschüttet, gibt es sowieso überall Sandbefestigungen, weil durch die Füße der vielen Menschen mehr Sand davonzufliegen droht als liegenbleibt. Das verhindert allerdings nicht, dass Sandkörner auf den Stufen der Anlage wie auf vielen kleinen Bühnen tanzen und sich in ihren Ecken sammeln.

So erinnert diese etwas pompöse Anlage inmitten des flüchtigen Sandes an das ewige Bemühen der Menschen, die unendliche Zeit zu takten und den Lauf des Jahres zu verstehen. Dazu auf alte Symbolik und Ursprüngliches zurückzugreifen und in etwas Neues hineinzubauen, ist künstlerische Freiheit – und anscheinend typisch für Litauen.